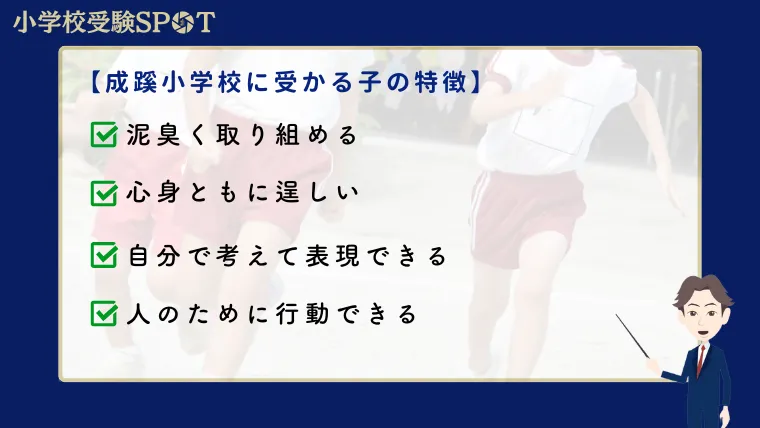

【成蹊小学校に受かる子の特徴】合格者を輩出するプロの講師が解説!

こんにちは、小学校受験の現役講師兼コーチのかける先生です。

今回は、成蹊小学校に受かる子に共通する特徴や必要な能力について解説します。

成蹊小学校は、100年以上の歴史を持つ名門小学校のひとつです。

特に吉祥寺周辺に住んでいるご家庭からは高い人気を誇っており、地域的に国分寺にある早実と併願される方も多いです。

また、早実と成蹊の両方からご縁をいただいたご家庭の中には、成蹊を選んで進学される方もいらっしゃいます。

それほど、成蹊は魅力的な学校だということです。

実際、毎年私が運営する小学校受験オンラインコミュニティ「MAGONOTE」の会員様の多くも毎年成蹊小学校を受験されます。

加えて、願書作成や模擬面接のサポートも毎年ご依頼いただくことが多いです。

そのようなサポートをする中で、

「成蹊小学校に受かる子はどんな子ですか」

「成蹊小学校にご縁をいただくにはどんな対策が必要ですか」

というご質問をよくいただきます。

そこで今回は、今までの指導・サポート経験を踏まえたうえで、成蹊小学校に受かる子の共通点や必要な能力などについて、プロの意見を詳しく解説します。

そのため、成蹊小学校の受験を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

このページは約8,000字とボリューミーな内容になっているので、何度も読み返せるように必ずブックマークをしておきましょう!

まずは、今まで成蹊小学校にご縁をいただいたお子さんの特徴や成蹊学園の建学の精神・教育目標などを踏まえて、成蹊小に受かる子に見られやすい共通点について解説していきますね!

現時点でご自身のお子さんに身についている点や、逆にこれから身につけなければならない点が何かを考えながら読み進めてくださいね!

1つ目の特徴は、泥臭く取り組めることです。

成蹊小学校は、建学の精神の一つに「勤労の実践」を掲げています。

これは簡単に言えば、何事にも一生懸命取り組むことを意味しています。

また、成蹊小学校では毎年「長文のお話の記憶」や「複雑な図形問題」が出題されるのですが、これらの問題を解くには思考力だけでなく忍耐力も必要になります。

このようなこおからもコツコツ取り組み、最後までやり抜ける子が求められていることがわかります。

そのため、成蹊小学校を受験される予定の方は、日々の生活の中でお手伝いや家庭菜園などを通してコツコツ取り組むことの大切さを教えたえり、何かに挑戦するときに結果よりも最後までやり抜くことに重きを置いた声かけをすることが重要です。

制作課題などでも、きれいに作れること以上に、最後まで取り組もうとする姿勢が見られるかどうかが重要だと言われています。

2つ目の特徴は、心身ともに逞しい子ことです。

成蹊小学校にご縁をいただくお子さんは、運動好きで活発な子が多いです。

実際、成蹊小学校の運動テストは、ボールつきや遠投などがあり、他の小学校よりも少しレベルの高い課題が出題されます。

また、「夏の学校」などの独自の学校行事を設け、暑い季節を利用して子どもたちの心身を鍛えたり、やり抜く力を養ったりすることを大切にしています。

このようなこともからも、心身ともに健康で逞しい子が求められていることがわかると思います。

男子であれば運動好きで活発な子も多いと思いますが、女子の場合は「運動が苦手…」という子も多いと思います。

その場合は、早めに対策をして、成蹊で出されやすい運動課題をカバーしておくことがポイントです。

運動テストでもお手本通りにできるかより、粘り強く取り組む姿勢を見せられるかが大事になります。

3つ目の特徴は、自分で考えて表現できることです。

成蹊小学校の「個性の尊重」という建学の精神、そして「自立」「創造」という教育目標からもわかるように、成蹊では「自分なりに考えて、それを表現したり行動に移せる子」が求められています。

特に成蹊小学校では「個性を伸ばすこと」を大切にしています。

これは成蹊学園の歴史や創立者の中村春二の思想をきちんと理解していればおわかりいただけると思います。

また、個性を伸ばす一環として、成蹊小学校独自の総合学習「こみち科」なども行っており、探究心を育むことも大切にしています。

このような理由から、成蹊小学校では、自分で考えを深めて表現したり、それを掘り下げるために積極的に行動に移せる子が好まれやすいと言えます。

そのため、日々の生活の中で受験対策ばかりやらせるのではなく、さまざまな体験をさせて、探究したり、学びを深めたりする機会をたくさん設けることも大切です。

このような経験は、成蹊小学校の願書を書く際にも役立ちます。

成蹊小学校の願書の書き方やポイント、エピソードの選び方については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてチェックしてみてくださいね。

最後は、人のために行動できることです。

先ほど、成蹊では一人ひとりの子どもの個性を大事にしているとお伝えしました。

ただ、だからといって個性偏重の教育になっているかというとそうではありません。

むしろ、“自分が持っている個性を集団の中で活かす”という「連帯」を教育目標の一つとして掲げているくらいですから、社会性や協調性も大事にしていることがわかります。

また、成蹊学園の創立者である中村春二は、教育を通して優れた人格を形成することを大きな目的の一つにしていました。

さらに、成蹊小の試験では制作課題で作った作品を使ってグループで遊ぶという行動観察が毎年のように行われているため、このような考査を通してコミュニケーション能力や思いやりなどをチェックしています。

そのため、「個性を重視しているから」という理由で、自分勝手に試験で振る舞ってしまわないように注意する必要があります。

「優しい心」や「人を思いやる力」は親御さんの関わり方次第で決まります。

そのため、子どもの見本となるように日々の生活で意識して振る舞うことがとても大切です。

成蹊小学校にご縁をいただくために必要な力は、成蹊の試験の特徴を押さえれば、自然とわかってきます。

成蹊小学校の試験の特徴は主に、以下の3つです。

1.お話の記憶と図形

成蹊は毎年長文のお話の記憶と複雑な図形問題が出題!

2.ボールを使った運動

運動テストではボールつきや遠投などボールを使った課題が頻出!

3.指示制作

先生の指示や見本に従って制作!作った作品は行動観察で使う!

では、以下ではそれぞれの試験に備えて、具体的にどんな能力や対策が必要なのかについて、詳しく解説していきますね!

成蹊小学校の試験の特徴や重要について説明しているので、今後受験対策をする際の参考にしてみてくださいね!

1つ目はワーキングメモリと集中力です。

成蹊小学校のペーパーテストの特徴は、なんといっても「長文のお話の記憶」と「図形問題」の2つです。

お話の記憶に関しては、とにかく文章が長く、1000字を大きく超える問題も多いです。

加えて、質問の数も10個前後と多いため、お話の内容を一時的に記憶するワーキングメモリが必要になります。

そのため、まずは短い文章の問題から始めて少しずつ長い文章の問題にレベルを上げていくようにしましょう。

また、成蹊小学校のペーパーテストは図形問題が複雑で難しいことでも有名です。

過去問を見てみると、「回転図形」や「図形の構成」「重ね図形」「進み方」などが直近3年間では出題されています。

成蹊小学校の図形問題は、問題の条件や解き方が複雑であるため、思考力だけでなく、粘り強く取り組む力や集中力も重要になります。

(この点からも、「泥臭く取り組める子」が求められていることがわかりますね!)

そのため、市販の問題集をただ解くだけでなく、設問の内容をご自身で少し難しくしたり、成蹊レベルの応用問題を解いていくことがポイントです。

成蹊小学校と同じようにお話の記憶の文章が長い学校も多いため、そのような学校の過去問を練習として解くのもおすすめです。

2つ目は、高度な運動能力です。

成蹊小学校といえば、運動テストでボールを使った課題が出されるのも大きな特徴のひとつです。

特によく出されるのは、ボールをつきながらコーンを八の字に回る「八の字ドリブル」や「遠投(ボール投げ)」です。

ボールを使った運動は、得意不得意が分かれやすい種目でもあります。

特に八の字ドリブルでは、その場でボールをつくだけでなく、歩きながらドリブルしなければならないため、「ボールをつく+歩く」という2つの動作を同時に行う力が必要があります。

これは幼児期のお子さんにとってはなかなか難しい課題と言えます。

そのため、外遊びしたり公園に行ったりするときは、積極的にボールを使った遊びや練習をするようにしましょう。

ボールを使った運動以外に膝の屈伸や腕・手首・足首回しなどの準備体操、そしてかけっこなども毎年のように出されるので、このような対策もしておきましょう。

3つ目は、見本や説明通りに制作する力です。

成蹊小学校では、指示制作があり、そこで作った作品を行動観察で使ってグループで遊ぶというような流れになります。

そのため、指示制作で先生の説明やお手本に沿って、きちんと作れることがまず重要になります。

成蹊小学校の指示制作の難易度はその年によって異なります。

基本的には台紙が用意されていて、説明に従ってそれを切ったり、折ったりすることで作れるものが多いです。

ただ、年度によっては台紙以外に折り紙を使って犬やチューリップを作ったり、紐を使って蝶結びをする課題も出されることがあります、。

そのため、小学校受験で必要な制作スキルは一通りできるように仕上げておくことが大切です。

そのほかに、成蹊では箸を使って小豆を皿からもう一方の皿に移すという課題なども出されることがあるため、こういった巧緻性もトレーニングしておきましょう。

成蹊小学校の制作対策をしたい方は、私が運営している小学校受験オンラインコミュニティ「MAGONOTE」もご活用くださいね!

MAGONOTEでは、成蹊の過去問の制作課題を含めた70種類以上の制作・巧緻性動画コンテンツを活用できます。

さらに、MAGONOTEの卒業生の中には成蹊にご縁をいただけた方もいらっしゃり、さまざまな情報を提供してくれているため、そのような方の受験ノウハウを知りたい方にもおすすめです!

4つ目は、ルールを守って楽しく遊ぶ力です。

先ほどもお伝えしたように、成蹊小学校では制作で作った作品を使ってグループで遊ぶ行動観察や集団でゲームに取り組んだりする課題も出されます。

このような課題では、ルールを守りながら、他のお友だちと協力して遊べるかが重要になるため、一定の協調性やコミュニケーション能力が必要になります。

また、集団ゲームでは勝ち負けがある課題が出されるので、子どもらしく遊びつつも、勝った時と負けた時にどんな態度を取るのかもチェックされています。

成蹊小学校では、教育目標にもあるように「集団の中で自分を生かすことのできる子ども」が求められています。

そのため、グループで課題やゲームに取り組む時に、リーダーにならずとも他のお友だとコミュニケーションを取ったり、きちんと活動に参加できるかがポイントになります。

成蹊小学校の行動観察では必ずしもリーダーになる必要はありませんが、ずっと黙っていたり、後ろから見ているだけではご縁をいただくことは難しいでしょう。

そのため、自分の意見を言葉にして伝えたり、他のお友だちの提案や意見に対してきちんとリアクションを取れるようになることが大切です、

ここまで成蹊小学校にご縁をいただくお子さんに共通する特徴やご縁をいただくために必要な能力について解説してきました。

ただ、成蹊小学校にご縁をいただくためにはお子さんだけでなく、親御さんの対策も必須です。

親御さんができることとしては「願書作成」と「面接対策」の2つです。

特に、成蹊小学校の保護者面接では一瞬回答に困るような質問をされるケースも多いため、対策必須と言われています。

例えば、建学の精神と3つの教育目標からランダムで

「本校の○○という建学の精神(教育目標)についてどうお考えですか」

と聞かれたり、

「個性とわがままの違いはなんだと思いますか」

というような質問をしてくることもあります。

さらに、成蹊小学校の面接では、願書の内容を深堀りしてくることも多いです。

そのため、面接で先生方に質問してもらいたい内容などをよく考えたうえで、ご家庭の教育方針やエピソードを盛り込むことも大切です。

成蹊小学校の願書の書き方やエピソードの選び方に関しては、以下の記事で具体的に解説しているので、こちらもあわせてチェックしてみてくださいね!

今回は、今までの指導・サポート経験を踏まえたうえで、成蹊小学校に受かる子の共通点や必要な能力などについて、プロの意見を詳しく解説してきました。

成蹊小学校に過去にご縁をいただいたお子さん、そして、成蹊学園の歴史や創立者の中村春二の思想を読み解くことで、成蹊小に受かる子の特徴や像が自然と見えてくるはずです。

そのため、成蹊小学校を目指している方は、今回解説した内容を踏まえて受験対策に取り組んでみてくださいね!

また、私が運営する小学校受験オンラインコミュニティ「MAGONOTE」では過去に成蹊小学校にご縁をいただいた方がいらっしゃることもあり、合格するために必要なノウハウや動画コンテンツも多数取り揃えています。

そのため、成蹊小学校にご縁をいただくための受験対策や願書ノウハウについてを知りたい方は、ぜひMAGONOTEの詳細をチェックしてみてくださいね!

毎月のプロによる個別面談や、お子さん1人で制作や巧緻性対策できるオンライン学習教材なども充実しています。

![小学校受験SPOT[スポット]](https://resigrit.co.jp/shogakko-juken_spot/wp-content/uploads/2024/02/shogakko-juken_spot_logo_blue.webp)